|

| source photo: sinarharapan.co |

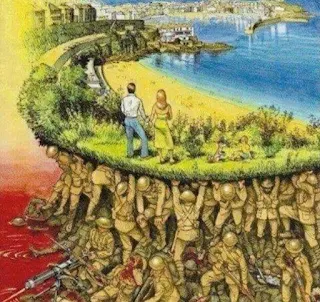

Tiga hari berpeluh kesah di jalan,

tepat di depan istana kekuasaan. Tangis dan "histeris" sekitar 442

ribu guru honorer K2, tak kunjung mampu mengetuk nurani kuasa. Apa boleh buat,

pulang tanpa kejelasan, justru dibuai dengan cibiran sinis, sebuah cibiran

seolah ingin memaksakan kredo bahwa guru sudah seharusnya miskin. Dan demo

dianggap sebagai perilaku tidak terpuji.

Nasib yang didaku “pahlawan”,

dipaksa menerima imajinasi tentang kemuliaan status, di saat yang sama juga

harus menerima kesialan dalam nasib. Tak hanya berusaha melawan kekuasaan yang

ingkar, tapi juga harus menepis tudingan cibiran dari sebangsanya yang terjebak

dalam kesalahan berpikir. Salah satunya, tulisan yang katanya dari mantan guru

honorer, menganggap demo guru sebagai tindakan memalukan! (baca: http://jetjetsemut.blogspot.co.id/2016/02/guru-demo-memalukan-surat-terbuka.html). Cukup naïf bukan?

Cibiran dan sinisme terhadap demo

guru, mulai yang menganggap demo guru sebagai perilaku tidak terpuji hingga

yang menganggapnya sebagai "memalukan", tak lain merupakan

tuduhan-tuduhan yang sebenarnya lahir dari cara berpikir yang keliru (fallacy).

Di antaranya: Kesalahan berpikir

pertama, adalah mengaggap demo guru sebagai bentuk pengemisan kepada negara.

Jelas, cara berpikir ini keliru secara fatal. Kenapa?. Karena guru datang untuk

menuntut hak, bukan meminta welas asih. Itu karena, relasi guru dan negara,

seperti dengan relasi sipil dan kekuasaan, yakni ada hak dan kewajiban yang

harus saling memenuhi. Hidup layak adalah hak semua warga negara tanpa

terkecuali, tentu itu amanah bernegara yang termaktub dalam Undang-Undang 1945

Pasal 27 ayat 2.

Guru dan buruh tentunya sama dalam

konteks ini, demonstrasi buruh adalah bentuk tuntutan akan hak, bukan welas

asih. Ada hak yang tidak terdistribusikan dengan adil oleh pengusaha dan

negara. Mengingkari pemenuhan penghidupan layak bagi warganya, sama halnya

dengan mengingkari konstitusi. Apalagi konkret, kehadiran guru untuk berdemo,

juga dipicu oleh janji politik yang bertebaran saat pencapresan sebelumnya. So,

apa yang salah?

Kesalahan berpikir kedua, adalah

memaksakan cara berpikir asketis yang berkarater penghisapan (bukan asketis

yang berkarakter revolusioner). Seolah tugas yang dianggap “mulia” itu, harus

miskin dan penuh penderitaan. Penderitaan-penderitaan harus diterima dengan

lapang dada. Ironisnya, penderitaan-penderitaan itu diharuskan diterima bukan

karena pilihan, tapi lebih ke paksaan.

Kesalahan berpikir ini sama kalau

ada orang datang dan berkata, “Saya miskin”, “Itu karena kamu malas”, “Lho,

gimana malas, tiap hari saya bekerja dari pagi sampai malam?”, “Berarti itu

karena kamu hidup, coba tidak hidup, kemiskinan kamu hilangkan?”. Sama dengan

cibiran yang menganggap, “Kalau kamu mau hidup berkecukupan, ya jangan jadi

guru!”. Seolah-olah guru harus ditakdirkan miskin. Padahal persoalan miskin,

tidak miskinnya guru, bukan terletak pada profesi guru itu sendiri, tapi lebih

ke sistem yang memiskinkan profesi itu. Sistem inilah yang dilawan para guru.

Tentu guru juga bukan menuntut untuk kaya, tapi setidaknya hak untuk membeli

buku, itu penting!

Logika tersebut sama halnya kalau

ada yang orang yang datang dalam keadaan lapar, lalu dijawab dengan menyuruh

mereka ibadah. Lapar dihakimi sebagai nafsu, padahal ia realitas alami. Lalu

diambillah kesimpulan, “Cepat lapar, karena kurang berdzikir!, makanya

perbanyak dzikir!”. Cara berpikir asketis berkarater penghisapan inilah, yang

melanda dan merundung bangsa kita hari ini, yang membuat kita terus berada di

garis terbelakang (kondisi-kondisi ini pula yang mendorong Tan Malaka menulis

Madilog, untuk meluruskan cara berpikir bangsa ini!).

Ada kecenderungan menerima suatu

kenyataan, tapi tidak mampu menemukan sebab konkrit antara kenyataan yang

dialami dengan realitas sosial yang terjadi. Contoh lainnya, sama halnya kalau

ada yang berkata, “Biarkanlah pejabat korupsi, peduli amat!, toh nantinya juga

dia masuk neraka”. Meminjam istilah Cak Nur, kesalahan berpikir ini, karena

meng-ukhrawikan dunia, tidak bisa membedakan dunia dan akhirat. Korupsi

persoalan dunia, dan neraka persoalan akhirat, lalu persoalan dunia ingin

diseleseikan dengan jawaban akhirat.

Alasan untuk terlepas dari persoalan

sosial dianggap sebagai kebaikan, tercandukan dengan hipokrisi imajinasi

tentang yang abstrak, sebagai alasan untuk berpaling menolak yang rill.

Ibaratkan kakinya di bumi, tapi tangannya dilangit. Menggelantung!

Hal itu sama kalau ada orang

berkata, “Biarkanlah kita jadi guru dengan upah yang tidak memanusiakan (atau

ditindas), nanti di surga kita rasakan manfaatnya!”. “Semakin ditindas, semakin

membuat kita mulia, kita mulia karena ditindas”. Logika seperti ini, saya bisa

bilang, adalah bentuk nyata bahwa pembodohan ala kolonial masih bercokol di

pikiran masyarakat sampai saat ini.

Ini mirip dengan perkataan yang

menganggap penderitaan (meskipun bukan karena pilihan, melainkan paksaan),

penderitaan adalah bentuk kedekatan dengan Tuhan, semakin menderita semakin

dekat dengan Tuhan. “Toh, semuanya juga karena Tuhan, kita miskin karena dicoba

Tuhan, kita kaya juga karena dicoba Tuhan”. Menurut saya kesalahan berpikir

tersebut, alih-alih mentauhidkan diri, justru sebaliknya, mensyirikkan diri.

Kenapa?. Karena menganggap derita (karena ditindas) pun dari Tuhan! (maha suci

Tuhan dari segala tudingan miring seperti itu!).

Yang saya ingin katakan, bukankah

agama justru diutus untuk mengajak manusia berpikir, dan menemukan akar

persoalan kemanusiaan yang terjadi, lalu diwajibkan manusia untuk menyeleseikan

persoalannya sendiri, itulah agama yang saya pahami. Apa artinya?, kalau

persoalan sosial terjadi, itu berarti itu juga harus ditemukan sebabnya di

kehidupan itu sendiri. Guru tidak diupah dengan layak, itu bukan takdir yang

harus diratapi dengan kegembiraan, tapi itu penindasan yang harus dilawan.

Penindasan itu persoalan kemanusiaan. Itu berarti, persoalan guru adalah persoalan

kemanusiaan.

Jadi, apakah tindakan guru berdemo

adalah perilaku tidak terpuji?. Menurut saya, itu langkah konkrit untuk

menjalankan perintah agama, mencari jalan atas persoalan sosial, dan bergerak

untuk menuntut karena hak. Justru ketika tidak ada riak untuk mempersoalkan

ketidakadilan yang terjadi, disitulah pertanda bahwa agama telah membeku dalam

pikiran, yang tertinggal hanya hafalan. Kenapa?. Karena membiarkan

ketidakadilan dan perampasan adalah bentuk nyata pengingkaran terhadap agama!

Meski terlalu jauh berbicara agama.

Tanpa membincangkan agama pun, kita bisa menerima pengwajaran atas demo guru.

Ini saya singgung, karena banyak yang sinis, justru menggunakan argumen-argumen

keagamaan, yang menurut saya cukup dangkal. Cukuplah sejarah masa lalu yang

menjadikan agama sebagai alat untuk menindas, menindas sejak dalam pikiran!

Saatnya harus menjadi kekuatan pembebas, membebaskan sejak dalam pikiran!

Kesalahan berpikir ketiga,

menganggap demo adalah tindakan tidak terpuji dihadapan siswa?. Justru saya

ingin katakan, bukankah sebaliknya? Membiarkan ketidakadilan adalah justru

perilaku tidak terpuji di hadapan siswa. “Realitas demo dianggap tidak terpuji

dimata siswa”, sebenarnya adalah pemikiran yang lahir sebagai buah dari sistem

pendidikan yang nyata terlepas persoalan kehidupan saat ini. Moral yang disemai

di sekolah selama ini, memang bias dengan karakternya yang elit borjuis.

Moralitas pentaklikan terhadap otoritas, yang dianggap terpuji. Karkater yang

penuh kepatuhan (beda sedikit dengan kesialan) yang dianggap terpuji.

Ini sama dengan banyaknya orang yang

beranggapan bahwa, tipikal siswa yang dianggap terpuji di sekolah, adalah yang

bisa diam, tidak banyak protes, menerima segala sesuatunya dengan lapang dada,

meski itu adalah kesalahan. Guru adalah kebenaran, meskipun guru tidak benar,

ia harus diterima sebagai benar, menolaknya adalah perilaku tidak terpuji.

Buah dari kesalahan itulah yang

membuat kita memposisikan, bahwa demo guru tidak terpuji. Padahal sebaliknya,

ini adalah bentuk pembelajaran terbaik kepada siswa, akan bagaimana agar

pemahaman hak dan kewajiban yang dilafalkan tidak sekadar mengendap dan membeku

dalam kepala. Bahwa butir-butir pancasila, tentang keadilan dan kesejahteraan

bukan sesuatu yang terberi, melainkan realitas yang harus diperjuangkan terus

menerus.

Seperti halnya para pendiri bangsa

yang berjuang menegakkan pancasila, kita pun sama, hari ini berjuang agar

pancasila dijalankan, dari banyaknya orang yang ingin merongrong keberadaannya,

salah satunya lewat pengingkaran kekuasaan terhadapnya. Kesalahan berpikir

keempat, cibiran lahir, karena sang pencibir terlalu naïf, sulit membedakan

mana kebaikan dan mana keadilan. Kebaikan dan keadilan, dicampurbaurkan,

seperti tidak bisa menarik garis pembeda di antaranya. Contohnya: guru yang

menuntut keadilan, justru dihakimi secara moral, dengan mengaggap itu

memalukan, tidak terpuji dan sejenisnya. Mirip dengan kebiasaan sebagian

masyarakat, yang ketika ada perdebatan-perdebatan objektif, justru dihakimi

dengan penilaian-penilaian subjektif. Perbincangan persoalan sosial justru

dibalas dengan caci maki personal. Mirip kebiasaan sebagian politisi kita, saat

suasana debat gagasan, ketidakmampuan untuk memberikan respon logis, justru

akan berujung pada peghakiman personal.

Kita harus paham bahwa, kebaikan itu

pilihan, ia realitas subjektif yang melekat, dan dipilih secara sadar tanpa

paksaan. Kalau Anda, membantu orang lain, tapi karena dipaksa, maka apa yang

Anda lakukan belumlah bisa disebut wujud hakiki dari kebaikan. Atau yang kedua,

membantu karena motif yang terselubung, juga belum bisa disebut kebaikan.

Sedangkan keadilan dan ketidakadilan, ranah pembincangannya adalah hak.

Kalau Anda menyumbang, memberikan

hak Anda dengan ikhlas, itu kebaikan. Tapi kalau Anda bekerja selama 5 bulan

tapi tidak diupah, itulah ketidakadilan. Kenapa?. Karena ada hak yang tidak

didistribusikan. Ada keringat yang yang terhambat, sebab Anda bekerja untuk

bertahan hidup bukan? Kalau buruh bekerja berbulan-bulan tapi tidak diupah, dan

menerima itu dengan lapang dada, apakah karena ia baik? Tidak, itu kebodohan

namanya, ia harus disadarkan. Kenapa? Karena ia datang untuk bekerja, dan dari

bekerja untuk bertahan hidup dan menghidupkan!. Berarti membiarkan buruh dan

guru dengan upah yang tidak memanusiakan, sama halnya dengan membunuh mereka

secara perlahan-lahan, atau membunuh kemanusiaan itu sendiri. Bukankah hak

untuk hidup, adalah hak asasi?