|

| source picture: google |

Habis gelap terbitlah terang, setelah terang terbitlah

kembali gelap!

Saya mengenal Kartini, sebagai seorang pejuang perempuan

yang pernah dimiliki bangsa ini. Gagasan-gagasannya menjadi cermin, sekaligus

dijadikan tonggak kebangkitan perempuan Indonesia untuk ikut mendobrak dan

melabrak tatanan sosial yang menindas perempuan. Tapi, Song Ji Hyo, sama sekali

saya tidak mengenalnya, selain tahu dari namanya sebagai artis Korea, setelah

mencarinya di internet.

Kartini tenar di masa pra kemerdekaan, beberapa windu yang

lalu, ia seperti api yang menerangi. Pikiran-pikirannya hinggap di benak,

mengganggu pikiran bangsa saat itu. Tapi itu dulu! Sekarang, berbeda, Kartini

sudah seperti simbol peradaban kuno masa lampau, sedang Song Ji Hyo adalah

simbol modernitas zaman terkini. Dalam benak muda-mudi, apalah artinya Kartini di

zaman Song Ji Hyo? Kartini hanya menjdi nama jalan, dalam imajinasi yang ada

hanya Song Ji Hyo. Kok bisa? Ya itulah realitasnya!

Beberapa menit yang lalu, saya singkapkan waktu untuk

menengok mading, salah satu sekolah, berharap mendapatkan informasi menarik,

atau setidaknya ingin melihat dinamika kepenulisan di sekolah bersangkutan. Tapi

sungguh mencengangkan, isinya semua berisi profil dan lika-liku artis KOREA! Dari

laki-laki hingga perempuan—penuh gambar dengan

gaya necisnya yang khas!

Ini seperti ekspresi gejala hedonisme yang menumpuk dalam

imajinasi pelajar, seperti terwadahi dalam ruang sekolah. Sekolah/kampus, tidak

mapu mengambil peran counter, hanya

karena counter terhadap ide-ide

‘modernitas’ mungkin dianggap sebagai hal yang kolot, seperti kolotnya orang

yang melawan arus modernitas itu sendiri. Definisi tentang kemajuan, menjadi

sarat dengan nilai-nilai hedonisme.

Kita seperti tak berdaya untuk merepersepsi ide-ide tentang

modernitas itu, sekolah dengan banyaknya plus-plusnya itu, mulai berbentuk Boarding School, plus kurikulum international, dll, tidak mampu menghadirkan

budaya intelektual yang kritis, selain sekadar ‘menyemai’ dan melayani budaya

global yang dominan, yang sama sekali tidak mengandung dimensi intelektualitasnya

yang berpihak pada nilai. Kurikulum yang semakin mengglobal tersebut, seperti

semakin mengasingkan kehidupan sekolah terhadap nilai-nilai lokalitas, yang

justru semakin mendekatkannnya dengan kultur hedon global.

Jangan tanya di sekolah ataupun kampus sekalipun, biografi Tan

Malaka, Kartini, Soekarno dikenal baik, apalagi berharap gagasan-gagan tokoh

tersebut dikenal. Tak pernah terjadi ada “deman Tan Malaka” atau “deman Kartini”

melanda para pelajar, selain tiap hari bergelut dengan “deman Korea”.

Korea? Apa yang ia tahu tentang Korea, selain kehidupan para

artisnya, sikap hedon para artis, sama sekali ia tidak tau dinamika politik

korea hingga hari ini. Sehingga imajinasi tentang yang idealpun di mata pelajar

adalah idea-idea seperti yang terlukis dalam sinetron Korea yang hedon. Mereka

akan menatap hidup dengan cara seperti itu, sibuk dengan insting dan hal remeh-temeh,

seolah-olah hidup hanya terbatas pada hubungan antara laki-laki dan perempuan

semata! Dalam romantisme artifisial, ia terbuai pemahaman dangkal tentang arti

cinta.

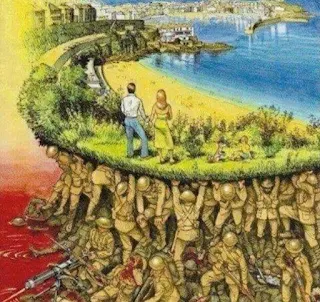

Pertanyaannya, Apa yang kita harapkan di masa depan atas

generasi masa depan yang asing terhadap gagasan

Kartini, Tan Malaka, Soekarno, saat imajinasi dipenuhi dengan pola pikir

hidup hedon semata? Suatu imajinasi palsu yang disetting di atas

kesepaktan-kesepakatan bisnis lewat media, dihembuskan untuk diterima, di atas

ladang subur, yakni kesadaran paling polos, kesadaran para pelajar yang belum

mengerti banyak tentang kehidupan. Dengan satu tujuan, menciptakan kesadaran

materialistik terhadap kehidupan ‘manusia’ itu sendiri.

Dalam imajinasi palsu disemai, pabrik media lewat

eksploitasi diri sang artis, terus menerus memanen pundi-pundi kapital,

menyisakan anak-anak muda/mudi yang terhisap secara kesadaran, kurus secara

imajinasi akibat tereksploitasi sejak dini.

Para pelajar ini, semakin teralienasi dengan kehidupan nyata

itu sendiri, ide-ide dipenuhi dengan hal- hal mengambang yang sama sekali tak

memiliki pijakan pada kehidupan. Beberapa bulan silam, seorang pelajar meminta

pendapat/saran saya secara kosep atas film pendek yang sementara ia gagas. Sebelum

saya berpendapat, terlebih dahulu saya meminta mereka menjelaskan konsep yang

ia miliki, dan isinya: penuh dengan imajinasi romantisme kekanak-kanakan, tak

satupun hal yang saya dapatkan bahwa ide-ide itu mewakili kehidupan yang

sesungguhnya.

Apakah itu belum cukup menjadi tanda, bahwa, sekolah betul-betul

mengasingkan pelajarnya pada kehidupan yang sebenarnya? Imajinasi yang menjadi

ide, betul-betul terpisah dari kenyataan!

Dan fenomena apa pula yang terjadi, saat pelajara-pelajaran

tentang Soekarno dibahas dalam ruang belajar, tapi keluar dengan imajinasi

idola sang artis hedon? Tugas-tugas profil Kartini dibuat di atas lembar kusam,

pulang dengan tempelan foto Song Ji Hyo di kamar penuh, hingga di buku-buku? Lantas

apa arti dari pelajaran-pelajaran akan tokoh tersebut bagi pelajar?

Tak heran, ketika para pelajar lebih gandrung dan lebih banyak

mengenal artis Korea, ketimbang tokoh-tokoh bangsa maupun tokoh dunia yang banyak

memiliki sumbangsih kemanusian bagi kehidupan. Realitas sekolah tidak mampu

mengkondisikan kesadaran penokohan itu terhadap pelajar.

Fenomena “Habis gelap terbitlah terang, hingga kembalilah

gelap” menjadi karang kehidupan pelajar, ditengah sekolah yang kehilangan daya

sebagai pranata budaya. Potret Kartini semakin asing dalam benak para

penerusnya. Saat Kartini memproklamirkan wacana otonomi tubuh perempuan dan

kesetaraan perempuan yang bermartabat, sekarang penerus Kartini semakin terbuai

dengan Song Ji hyo, simbol komersialisasi tubuh dan pemameran ‘kelemahan’

perempuan di hadapan laki-laki atas nama cinta sesat dan romantisme materialistik.

Budaya patriarkar menyusup lewat kesadaran terdalam, secara hegemonik disemai

dan diterima secara pasif. Sebuah simulacra

‘egalitarinisme ruang publik hedon’ yang materialistik, diperrealitaskan!

Muhammad Ruslan